住み継ぐための形式

敷地は奈良県奈良市鳥見町。閑静な住宅街である。クライアントは若い4人家族で、2人の子供はまだ幼い。敷地周辺には、同じく若い家族が購入したであろう建売住宅が顔を並べている。ふと、周辺に建つほとんどの住宅が1つのボリュームで建てられていることに気づいた。この1ボリュームで建っている事が「壊して建て替える」と「手を入れながら住み続ける」という2つの選択肢しか許容できない仕組みであるように思えた。

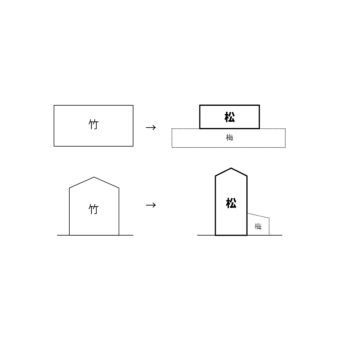

敷地に仮想の線を引いた。仕上げや構造の仕様を、1つのボリュームに満遍なく計画するのではなく、母屋と下屋に分けて計画する。母屋の仕様を松竹梅の<松>、下屋の仕様を<梅>とし、2つのボリュームをバランスさせて全体の予算<竹>に収める。

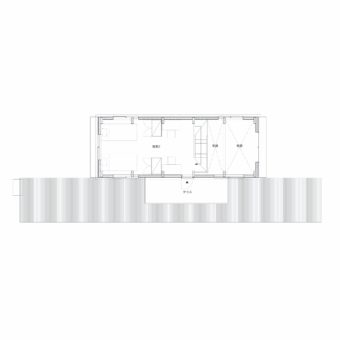

<松>である母屋の構造は120mm × 360mmの柱と120mm × 450mmの梁による門型フレームである。一本5万円程度で重厚につくられ、重機を用いて建て方が行われた。 一方、<梅>である下屋の構造は 60mm × 60mmの柱と 60mm × 120mm のトラス梁の組み合わせによって構成されている。一本1000円程度でラフにつくられ、大工さん2人で軽やかに建て方が行われていった。

母屋は背が高く伸びやかで、LDKなど家族のコミュニケーションの中心となる大広間。一方、下屋は背が低く、縦に長い空間で、利用時間の短いサーバントスペースを数珠つなぎにした。構造体、仕上げなど空間の質が異なる2つの空間を行き来し、回遊しながら家族は暮らす。均一ではない斑(ムラ)のある空間が、普段の生活や住まいに対する考え方、愛着にも斑を生み出す。母屋と下屋によって生み出された、いわば「あらかじめ増築されたような状態」は、母屋を残しながら、将来の増改築、一部建て替えを許容し、永く住み継がれる家となることを意図している。

| 所在地 | 奈良県奈良市 |

|---|---|

| 用途 | 住宅 |

| 構造・規模 | 木造 地上2階建て |

| 建築面積 | 75.73㎡ |

| 延床面積 | 97.75㎡ |

| 敷地面積 | 182.01㎡ |

| TEAM |

構造設計:満田衛資構造計画研究所 外構:和想 ファブリック:fabricscape 施工:舩橋工務店 |

| 掲載 |

建築ジャーナル 2017年7月号 建築と社会 2018年6月号 |

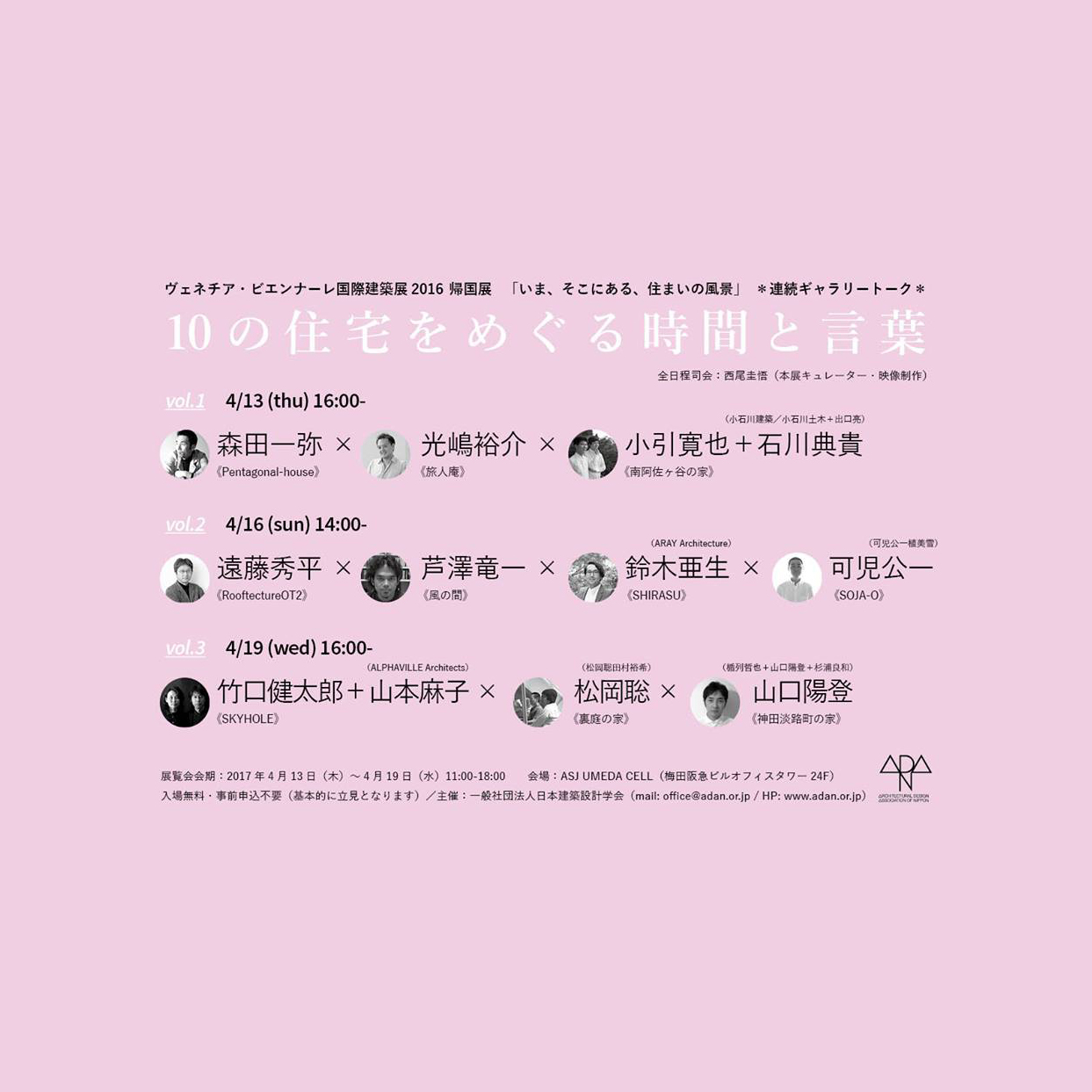

| 出展 |

2016年 パラレルプロジェクションズ 2016 2019年 Busan Architecture Festival 2019 |

| PHOTO |

5-26 / KENTA HASEGAWA 1-4 / YAP |